中国科幻大事记(1891年至2017年)之二

中国科幻大事记

(1891年至2017年)

董仁威 编

吴岩 姚海军 杨枫 阿贤 任冬梅 审校

(二)中国科幻的发展期(1949年至1983年):新中国成立后至“清污运动”前

从1949年至1983年,新中国出现了两次科幻热潮,一次是建国后至“文革”前,一次是“文革”后至1983年。

因战乱,原生代科幻作家,如顾均正、筱竹等,不再从事科幻写作。新中国作家,以郑文光为先驱,在没有借鉴的情况下,开始科幻创作。以后,随着凡尔纳等西方科幻作家和苏联科幻作家科幻名作的翻译出版,中国科幻小说水平不断提高,从1949年至1983年,新中国出现了两次科幻热潮,出现了引起世界关注的科幻大师郑文光,出现了中国科幻的第一部畅销书《小灵通漫游未来》。

这一时期是中国科幻经历了新中国建立后的断代后,重新起步,逐步发展的时期,在中国的两次科幻热潮中,虽然其中有一个“文革”的断代,但这一时期的作家领军人物均为郑文光,“文革”的断代只是科幻作品的断代,科幻作家则在两个热潮时期并未断代,涌现了一支有影响力的连续不断的优秀科幻作家队伍,并实现了中国科幻的中兴,我们将这个时期称为中国科幻的中兴时期。中兴时期的代表性科幻作家有7位:郑文光、童恩正、叶永烈、肖建亨、刘兴诗、王晓达、魏雅华,称为中国科幻中兴代“八贤”。此外,中兴时期延续的30余年间,这个群体中还有迟叔昌、于止、郭以实、徐青山、王国忠、饶忠华、赵世洲、稽鸿、鲁克、宋宜昌、王亚法、尤异、郑渊洁、金涛、缪士、吴岩、谭楷、吴显奎、迟方、姜云生、绿杨、达世新、张静、等优秀科幻作家及300余名发表过科幻小说的作者。

从1982年至1983年批判科幻为“精神污染”始,出现了七年中国科幻的空白期,这是中国科幻断代最明显的时期。

(1)中国科幻的第一次热潮

在中国科幻的第一个热潮期,以新中国科幻小说之父郑文光为首,主要是为儿童写作,作品多为科普型科幻。

1950年

12月

张然著准科幻小说《梦游太阳系》出版,以梦的形式普及太阳、月亮、木星、火星、土星、水星、天王星的知识,实际是一篇科普小说,是中国科幻第一次热潮的序幕。

1951年

9月

三联书店出版薛殿会著准科幻作品《宇宙旅行》,叙述的方式活泼生动,知识趣味强,成为读者爱不释手的书籍,多次再版。

1954年

郑文光的科幻小说《从地球到火星》发表,在北京掀起了一股天文热,是新中国出现的第一篇科幻小说。

1956年

中国中兴代代表科幻作家之一迟叔昌的科幻小说《割掉鼻子的大象》发表。

中国中兴代代表科幻作家之一鲁克的科幻小说《到月亮上去》发表。

1957年

郑文光的《火星建设者》在苏联世界青年联欢会上获得科幻小说奖,这是我国科幻小说获得的第一个国际奖项。

1960年

中国中兴代代表科幻作家之一、重文学流派的旗手童恩正的科幻小说《古峡迷雾》发表。

中国中兴代科幻代表作家之一王国忠的科幻小说《迷雾下的世界》发表,小说文学性强,是新中国真正意义上的“小说”出现的肇始者之一。

1962年

从1957年开始进行的中国青年出版社《凡尔纳全集》隆重出版。

中国中兴代科幻代表作家之一、重科学流派的代表作家刘兴诗的科幻小说《北方的云》发表。

中国中兴代科幻代表作家之一肖建亨的科幻小说《布克的奇遇》发表。

1965年

肖建亨的科幻小说《奇异的机器狗》《小凡漫游“海底之光”》《火星一号》《铁鼻子的秘密》等发表。

(3)中国科幻的第二次热潮

“文革”使中国科幻中断十年之后,于文革结束的1976年即开始复苏。第一次热潮时期涌现出的科幻作家郑文光、童恩正、肖建亨、刘兴诗等纷纷归来,新人不断涌现,如叶永烈、王晓达等,创作出更多更好的科幻小说,使中国的科幻小说走向成熟,直至1982-1983年,一场批判科幻小说的恶浪使这次中国科幻的热潮戛然而止。

在中国科幻的第二次热潮期,除科普型科幻、少儿科幻继续发展外,以郑文光、童恩正、叶永烈、肖建亨、王晓达为首,主张科幻文学首先是文学,写作了许多成人科幻作品,形成了中国科幻的重文学流派,创作了《战神的后裔》(郑文光)、《珊瑚岛上的死光》(童恩正)、《沙洛姆教授的迷雾》(肖建亨)、《黑影》(叶永烈)、《波》(王晓达)等文采斐然的优秀科幻小说,向世界水平进军,郑文光率先成为公认的具有世界水平的科幻大师。

1976年

中兴代代表作家之一叶永烈登场,他的科幻小说《石油蛋白》在《少年科学》第一期发表。

1977年

中兴代代表作家之一肖建亨发表科幻小说《密林虎踪》,是第一次科幻热潮中最先归来的老科幻作家。

1978年

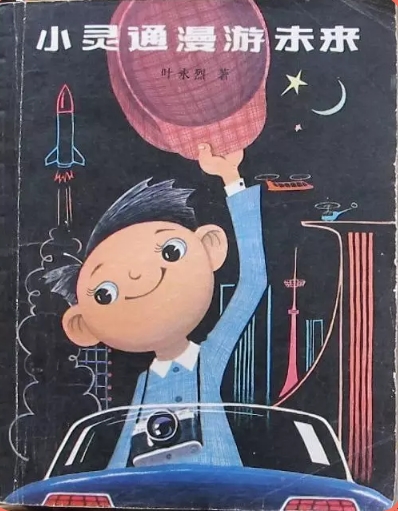

叶永烈的科普型科幻代表作《小灵通漫游未来》由少年儿童出版社出版,首印150万册,开中国科幻小说畅销书的先河。

童恩正的科幻小说《珊瑚岛上的死光》发表,这是中兴代科幻作家重文学流派代表作之一。

刘兴诗科幻小说《陨落的生命微尘》发表。

1979年

1月20日

童恩正在《文汇报》上发表《幻想是极其可贵的》,以及随后发表的《我对科学文艺的认识》,阐释了他对科幻小说首先是文学的观点,科幻小说的文学性重于科学性,从科幻小说是科普的工具旧传统中解放出来,开启了科幻小说重文学流派,并成为这个流派的旗手。他的这一主张,得到郑文光、肖建亨、叶永烈等中兴代代表作家的赞同,并在科幻创作中陆续付诸实施。同时,维护旧传统的刘兴诗等重科学流派的科幻作家,同重文学流派的科幻作家,开始了一场旷日持久的关于科幻小说“姓文”或“姓科”之争,直至因为政治因素的介入,毁灭了中国的一代科幻热潮,使中国的科幻发展进入低潮。

郑文光的科幻小说《飞向人马座》发表,这是新中国出现的第一部长篇科幻小说。

郑文光的《太平洋人》在《花城》杂志发表,是郑文光“复合幻想构思”赏识的代表作之一。

王晓达的科幻小说《波》在《四川文学》杂志发表,这是一篇不以儿童为对象的小说,开“成人科幻”的先河。

吴岩科幻小说《冰山奇遇》发表,当时仅17岁的高中生“小荷才露尖尖脚”,后来成长为中国当代科幻领军人物之一。

1980年

2月

刘兴诗《美洲来的哥伦布》由四川人民出版社出版,是他科学设想型科幻的代表作。

郑文光社会型科幻代表作之一《古庙奇人》发表,是他对科幻写作方法进行多方位探索的重要成果。

12月

肖建亨代表作《沙洛姆教授的迷雾》在《人民文学》发表,这是他突破中国科幻小说以科普为目的而写作的重文学流派的力作。

《科学文艺译丛》在江苏创刊。

《科学文艺》达到每期二十万份的发行量。

全国发表了超过300篇科幻小说,这是空前的数字。

童恩正的科幻小说《珊瑚岛上的死光》在上海电影制片厂拍摄成功,上映后受到欢迎,家喻户晓,这是国内第一部科幻电影。

1981年

郑文光社会型科幻代表作之一《命运夜总会》发表。

叶永烈社会型科幻代表作《腐蚀》发表。

魏雅华社会型科幻代表作《温柔之乡的梦》发表。

《科幻海洋》在北京创刊。

《智慧树》在天津创刊。

《中国科幻小说报》 在黑龙江创刊。

1982年

4月24日

《中国青年报》“长知识”栏目发表鲁兵《不是科学,也不是文学》,批判叶永烈科幻小说:《自食其果》,釆用“文革”中“泼妇骂街式”的文风,开了一个坏头。

5月23日

四川科幻作家以童恩正为首,王晓达、贾万超、刘佳寿、董仁威、谭楷等12人联名,在《文谭》杂志1982年8月总第四期上发表《童恩正等12人关于叶永烈的联名信》,批评鲁兵《不是科学,也不是文学》一文,是以“谩骂代替讲理”的歪风邪气,声援叶永烈。但是,正义的声音太弱小,淹没在卷土重来的“极左”分子一片乱打的棍棒声中,使科幻小说在中国迅速衰退,乃至消失。

12月21日

《中国青年报》“长知识”副刊发表文章,同时批判叶永烈和童恩正。

北京科普出版社创办新刊《科幻世界:科学幻想作品选刊》 ,四个月内连出三期。这个刊物只选摘全国报刊已发表的科幻作品,是很罕见的科幻选刊。

《中国科幻小说报》9期试刊后未能正式出版即停刊。

1983年

《中国青年报》“科普小议”继续发表批判叶永烈、童恩正、魏雅华等的文章,随后,掀起了一股批判科幻小说的恶浪,将对叶永烈科幻小说《黑影》的批判提高到政治高度,被称之为“科幻小说中的《苦恋》”(白桦的小说,批精污运动中的典型)。

4月

中国科幻之父郑文光在批判科幻的热浪中,“中暑”突发脑血栓,半身不遂,从此退出中国科幻的历史舞台。

11月

叶永烈在北京香山科幻小说座谈会上宣布“挂靴”,从此转行写人物传记,以后再也没有回归。

《科幻海洋》和《科学文艺译丛》相继停刊。

(4)中国科幻的八年断裂期

1984年

郑文光长篇科幻小说《战神的后裔》由花城出版社出版,这是郑文光的绝唱,是科幻小说民族化、中国化的代表作。

《科学时代》停刊。

1985年

5月

程嘉梓长篇科幻小说《古星图之谜》在人民文学出版社出版。

1986年

《科学文艺》和《智慧树》杂志联合举办首届中国科幻银河奖颁奖典礼,《科学文艺》部分甲等奖由吴显奎、缪士、孔良、杨志鹏、魏雅华的作品斩获;《智慧树》部分甲等奖由迟方、王晓达、刘兴诗、洪梅的作品获得。

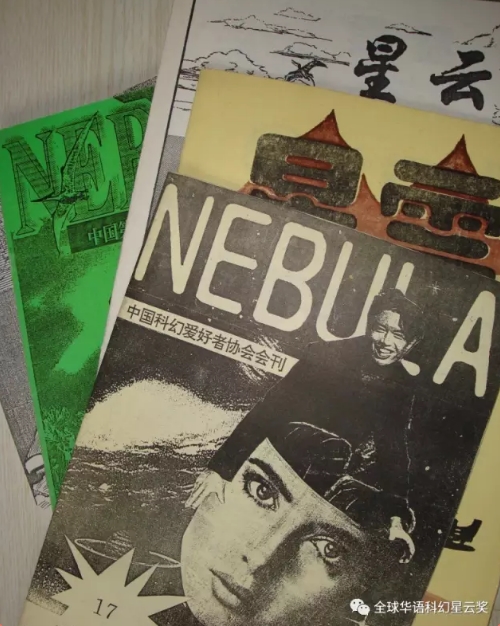

姚海军在黑龙江省伊春市创办《星云》。《星云》为我国第一本科幻爱好者杂志。第一期手刻蜡纸印刷,内容以科幻动态和科幻评论为主。

5月

《智慧树》杂志停刊,中国只剩下《科学文艺》一家杂志发表科幻小说。

1989年

《智慧树》杂志停刊后,由《科幻世界》独家主办的第二届中国科幻银河奖颁奖典礼举行,童恩正著《在时间的铅幕后面》获一等奖。

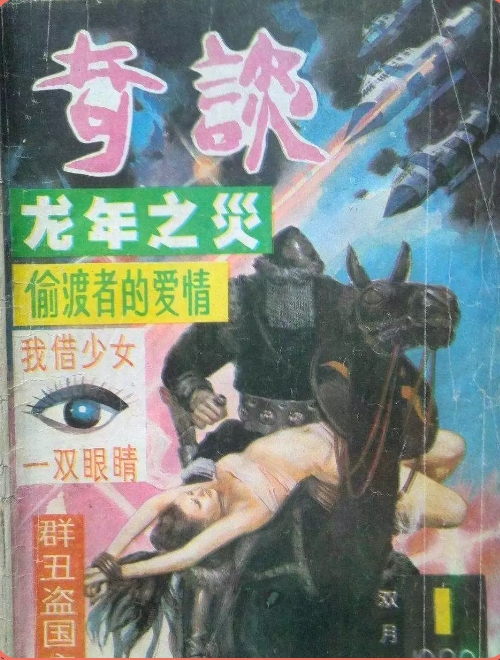

《科学文艺》更名为《奇谈》。

(未完)

(阿贤 插图)