-

人间送小温 ——回忆汪曾祺

1992年2月1日,汪曾祺在《新民晚报》发表《书画自娱》一诗,诗中有句云:“写作颇勤快,人间送小温”。他出生于春天。这个春天,我们读一读他的故事,品一品他对故乡的情、对人的温。

-

哪吒念的什么咒?

有网友称,在海外版《哪吒之魔童闹海》中,台词“急急如律令”被翻译为“quickly quickly biu biu biu”,此事冲上热搜,后证实是谣传。在首部“哪吒”电影中,“急急如律令”的英译为“be quick to obey my command”。

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG

01【温故】三月,梦揽星河,船行水上

“此地江河浩荡”,文脉从万寿寺旁涓流到芍药居侧,亦从现代中国奔涌至世界文学版图之中。

02柳宗元:孤舟上的精神突围

大唐元和二年(807年)的冬天格外寒冷,潇水畔的芦苇在朔风中瑟瑟发抖,如同贬谪士子战栗的灵魂。柳宗元抬眼望去,漫天飞雪将天地染成一片素白的宣纸。这位在政治漩涡中折戟的诗人,在渔翁蓑笠的褶皱里,窥见了中国文人深邃的精神图腾。他代入了渔翁的身份,写下一首《江雪》——

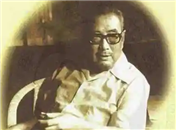

03朱正:坚守鲁迅研究的赤子之心

朱正,1931年生于湖南长沙,是我国当代著名的鲁迅研究专家、史学家、编辑家。抗日战争时期,日军进攻湖南,国民政府实行“焦土抗战”,1938年11月,长沙发生“文夕大火”,少年朱正随家人离开长沙,踏上逃难之旅,抗战胜利后方返回。在六年多的时间里,朱正边逃难边学习,在郴县的广德中学初识鲁迅。

04同时有两本传记出版,这位诗人为什么值得如此纪念?

穆旦诗歌的现代性,意味着某种与古典文学的彻底断裂?而由穆旦这一范例出发,我们亦可以进一步发问,在民国现代主义诗歌经典化过程中,技术与母题之间的张力,是否仍在延续?

-

-

顾农:读《林长民集》的两点感想

林长民是一位值得敬重的爱国主义者,他早年留学日本期间翻译过一部《西力东侵史》,激励国人勿忘国耻。当时他是一位典型的爱国青年;后来误入政界,希望通过议会政治来促进中国的进步,这其实是做不到的,好在他的爱国热情始终高昂不衰,对帝国主义列强一向采取强硬立场。

来源:澎湃新闻 | 顾农 2025/04/07

-

-

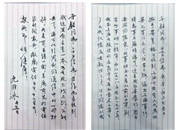

丁言昭:读许幸之来信想起的

1983年的一天,父亲丁景唐收到一封信,信封上写的是:“上海绍兴路374号上海文艺出版社 丁景唐同志”,下面署名是“北京中央美术学院许缄”。父亲打开一看,原来是许幸之写来的,但并不是给他的,而是写给我的。那时我父亲在上海文艺出版社任职,许幸之不知道我家地址,因此写到出版社去了。

来源:文汇报 | 丁言昭 2025/04/03

-

-

清明时节雨纷纷可能不是杜牧写的?

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这首七绝《清明》千古流传,但你知道吗?这首诗的作者可能不是杜牧。其实,不仅作者存疑,这首诗自问世以后,一直存在许多问题,包括“它的作者到底是不是杜牧”“‘欲断魂’到底是什么意思”以及“‘杏花村’究竟是在何方”等等,在后世一直争议不断。

来源:北京青年报 | 陈品 2025/04/03

-

-

上巳节——桃花欲发杏花谢 细雨斜风三月三

3月31日是农历三月三,古称上巳节。相传三月三是黄帝的诞辰,中原地区有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。魏晋以后,上巳节改为三月三,后代沿袭,遂成水边饮宴、郊外游春的节日。

来源:“孔子博物馆”微信公众号 | 陈建辉 2025/03/31

-

-

梁启超的教子之道

人生在世,谁不希望家庭和睦,事业兴旺?为人父母,谁不希望子女德才兼备,有所作为?尽管“此事古难全”,并非没有范例可供参考,比如梁启超。梁启超有十个子女,除一人早夭外,竟出了三个院士,其余六人也各有所成。近读《梁启超家书》,颇得教益。

来源:北京晚报 | 李硕儒 2025/03/31

-

-

杨寿康的文艺创作及译著

作家、翻译家杨绛(杨季康)女士的大姐,名为杨寿康,也是一位才女。杨绛本人的文章及他人有关钱锺书、杨绛的文章,屡屡提及杨寿康,只是文字甚少,以至于杨国良编写《杨绛年谱》时,只能注解:杨寿康“生平资料不多见”。

来源:北京晚报 | 李硕儒 2025/03/28

-

-

吴心海:开启故纸堆中的历史宝库

《故纸堆里觅真相》致力于挖掘那些被岁月尘封的历史细节。作者吴心海仿若一位执着的寻宝人,深入浩如烟海的史料之中,从原始信件、日记到鲜有人关注的文献记载,全方位搜罗素材。在对历史人物的刻画上,他摒弃了传统的单一维度叙述,而是通过多渠道资料的整合,让历史人物跃然纸上。

来源:解放日报 | 辛达 2025/02/17

-

-

读战时名家日记 思和平幸福来之不易

一次偶然的机会,我收藏到一本1935年出版的新编文学读本《现代创作日记选》(上海中央书店印行)。有趣的是,当时就已有版权意识,书封上面标明“版权所有 翻印必究”。

来源:北京日报 | 冰德 2025/02/14

-

-

高秀芹:师生三人的“花事”

“花间一壶酒”,由“酒事”到“花事”在别人看来十万八千里的事在我们这里就是一杯酒的事。先生刚写完美文《我与紫藤有缘》,由紫藤想到好文《岂止水仙,更有腊梅》,还有更早的《岂止橡树,更有三角梅》,老孟倡议,把先生写花的文章辑成《花事》。

来源:中华读书报 | 高秀芹 2025/02/13

-

-

花灯璀璨的宋朝元宵节

正月十五是一年中第一个月圆之夜,古代称夜为“宵”,故称元宵,又称上元、元夕。因为有张灯的习俗,所以又被称为“灯节”。在古书的记载中,宋朝的元宵节尤为热闹。

来源:北京晚报 | 刘海永 刘一玮 2025/02/12

-

-

虞云国:五十年前的海上书事

我现今还保存着二十世纪六十年代在福州路买的两本书。一本是《书的故事》,中华书局民国三十六年(1947)初版本,作者伊林在第一时间就记住了,译者很晚才留意,竟是周有光的夫人张允和。

来源:《随笔》 | 虞云国 2025/02/11

-

-

叶稚珊:很想邓老师

邓老师,邓婉嫭,是我高中的语文老师。我的高中是个女校,我从初中的男女混校初到女校,高兴莫名,以前无法施展的各种贪玩小伎俩有了用武之地。我和邓老师的初次交往是第一节语文课:我坐在第一排,把自己的桌子挪到了和老师的讲台并排,老师面对全班同学时就根本看不到我。

来源:新民晚报 | 叶稚珊 2025/02/10

-

-

茅盾致赵清阁集外信札两通考释

浙江省桐乡市档案局(馆)编辑的《茅盾珍档手迹 书信》内,收录了茅盾致赵清阁信札二十五通,其中两通并未入集《茅盾全集》书信卷(第36至38卷),这可以看作是茅盾的“集外信札”。

来源:《绵阳师范学院学报》 | 袁洪权 2025/01/17

-

-

花开满庭芳——记《花城》《随笔》杂志创办前后

二十世纪八十年代,是一个充满想象和期待的年代。在经历了漫长的高强度政治运动之后,民间蕴蓄着强烈的改变冲动。每个人都感觉到,新舞台已经搭起,鼓点愈敲愈急,灯光由暗转明,帷幕一点点拉开,一出气势磅礴的历史大戏,即将开演。

来源:《随笔》 | 叶曙明 2025/01/16

-

-

方竹:舒芜谈台静农研究

二十世纪七十年代,江苏淮安青年徐鼎铭与一女子相恋结婚,得知夫人的舅舅是鲁迅的学生——台湾大学教授台静农,他开始几十年如一日地搜集台静农的一切资料信息,与海峡两岸及香港、澳门台静农的同事、友人、学生通信。当时,台静农的大名在内地还很陌生,他锲而不舍地在报刊发文宣传介绍台静农。

来源:《随笔》 | 方竹 2025/01/22

-

-

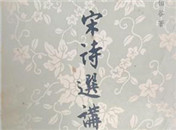

《宋诗选讲》是最好的宋诗读本吗?

《宋诗选讲》一书,由香港上海书局于1963年出版,1973年重版,署名为陈伯谷(刘文考证,此为陈寥士与潘伯鹰合署的笔名)。这本书自七十年代后至今未能再版,以至于在二手书市场上已飙至天价。这一市场反应,再结合刘铮先生的书评文章,似乎表明这是一本被人遗忘许久的好书,理应重新发掘其阅读价值与出版价值。

来源:澎湃新闻 ∙ 上海书评 | 李晔 2025/01/20

-

-

西南联大87年:在回望中景仰

2000年8月,张曼菱将费孝通、宗璞、梅祖彦(梅贻琦之子)、闻立雕(闻一多之子)等一批西南联大师生及家属请到昆明,请他们一一确认了当年生活的旧址。跨越五十多年的故地重访,遥忆当年,睹物思人,感慨万千。

来源:北京晚报 | 陈斌 2025/01/21

2023年7月起,我们设立固定栏目“频道头条”,将每日更新中重点推介的好文归档,集腋成裘、寸积铢累、聚沙成塔,以便读者查阅。

1985年1月5日,在中国作家协会第四次代表大会上,中国现代文学馆宣告成立。四秩春秋,文脉绵延;薪火相传,新章再启。中国现代文学馆自创立以来,四十年肩负守护文学火种、传承文化根脉的使命,历经岁月淬炼,已经成长为一座融图书馆、档案馆、展览馆、博物馆、研究机构与作家故居于一体的世界级文学圣地。

来源:中国现代文学馆 2025/04/07 郭沫若、曲波、周立波、唐弢、林斤澜、草明、钟敬文、金庸、马识途……

郭沫若、曲波、周立波、唐弢、林斤澜、草明、钟敬文、金庸、马识途……

重读《呐喊》:“受撄”的文学

从《呐喊·自序》来看,鲁迅通过文学叙述的“灵魂”已经具备了完整的内在结构以及充满精神势能的运动机制,而这种关涉“灵魂”问题的文学也楔入了近代中国整体历史结构的要害位置。

来源:《中国现代文学研究丛刊》 | 李哲 2024/4/7

重读《在医院中》:"讲话"的针对性

我们应该如何内在于丁玲的历史感知来检讨和反思《在医院中》的内在历史张力和《讲话》的关系?应该如何内在于丁玲的历史感知来反思中国现代文学和当代文学的关系?

来源:《文艺争鸣》 | 何浩 2024/1/22

文史

文史

ZUO JIA YIN XIANG

ZUO JIA YIN XIANG